涟漪中的山水

朱丽《山水转境》系列的传统重构与中西对话

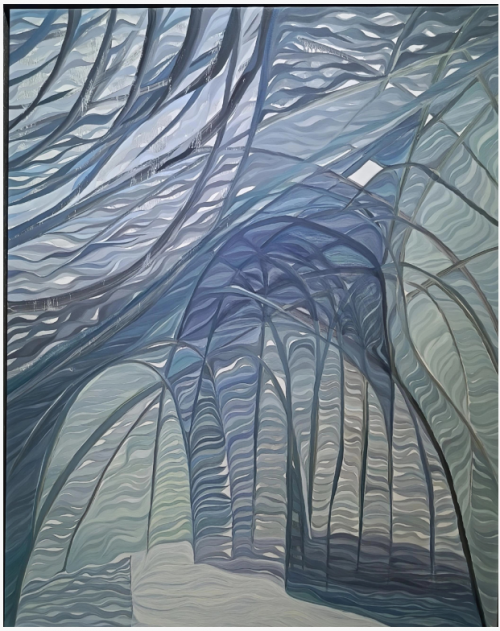

当视线坠入朱丽《山水转境·竹林》与《山水转境·神庙》那幽邃的蓝绿漩涡时,我们并非在观看一幅画——而是在步入一场静默的冥想,踏入一个由油彩编织而成的精神秘境。这里没有竹枝的轮廓,也没有屋舍的形体;有的,只是传统山水在时间之流中悄然裂变后,荡开的一圈圈精神涟漪。这些涟漪看似轻柔,却携带着千年的文化基因,在当代的画布上重新聚合、生长。

这是一场不动声色的革命:不是对传统的背离,而是以更温柔也更深刻的方式,完成一次灵魂层面的“转境”。

一、画布上的“山水基因重组”:以水为骨的视觉诗学

朱丽的《山水转境》系列,是对中国山水画的一次“解构式重生”。她并不复制山水的外形,而是抽取其内在的呼吸节律——那种“气韵生动”的生命律动,化为画布上流动的波纹单元。那些源自传统“海水江崖纹”的半月形笔触,被她从礼制符号中解放出来,成为自由游走的视觉细胞:它们既是水,也是山;是竹影,亦是云气;是肌理,更是心绪。

在《竹林》中,蓝绿色调如雾中青筠,层层叠叠,却不落一笔实形。观者仿佛听见风穿过林间的低语,却看不见一片叶子。这种“无象之象”,正是中国美学最深邃的表达——“象外之象,景外之景”。而《神庙》则更为幽深,暗调的色块如古庙隐现于暮色之中,轮廓模糊,却气息沉厚。那不是建筑的再现,而是一种记忆的回响,是精神家园在心灵深处的投影。

她以“水”为骨,重构了山水的语法。传统的“皴法”不再是山石的描摹,而转化为波纹的节奏;“三远法”的空间叙事被压缩为平面中的层次推演,却依然保留着“可游可居”的沉浸体验。当你凝视这些画作,视线便不由自主地随着波纹游走——如同古人展卷徐行于千里江山,此刻,我们也在这片抽象的水域中“移步换景”,完成一次内心的巡礼。

色彩亦是哲思的载体。蓝绿,既是竹林的生命底色,也是青绿山水的现代回声;而那些留白般的浅色波痕,则如水墨画中的“飞白”,是呼吸的间隙,是意念的停顿。这种“计白当黑”的智慧,让画面在满溢之中保有空灵,在繁复之下藏着极简。

这已不是对自然的模仿,而是对心灵山水的显影。

二、从“物象”到“心象”:一场女性艺术家的精神返乡

在当代艺术的研究视野中,朱丽的创作远不止于形式实验,它更是一次文化身份的自觉追寻。她的《山水转境》,将传统山水从“符号系统”中解放出来,转化为一种高度个人化的视觉语言。在这里,“竹”不再只是君子之德的象征,“山”也不再是江山社稷的隐喻——它们被还原为最本真的感知经验:一种生长、流动、消逝与再生的生命节奏。

这种转化,源于她对“上善若水”的深切体悟。水无形,却能载万物;水柔弱,却能穿金石。她的艺术,正像水一样,以最谦卑的姿态,包容最厚重的文化记忆。那些反复出现的波纹,看似单调,实则每一次重复都是差异的显现——如同禅宗公案中的“看山还是山”,在循环中见变,在简约中藏万有。

尤为动人的是,这是一场带着女性温度的山水重构。不同于传统文人画中那种雄浑苍茫的“江山叙事”,朱丽的山水是内敛的、绵延的、带有呼吸感的。她的笔触不追求力度的爆发,而讲究节奏的延续;她的色彩不张扬激烈,却在层层晕染中积蓄力量。这柔缓中的坚韧,恰如女性情感的本质:细腻而不脆弱,沉默而有回响。

她没有高声呐喊,却用一万次波纹的轻漾,完成了对父权化“山水观”的温柔颠覆。她的山水,不是供人征服的疆域,而是可供栖居的心灵原乡。

三、油彩里的水墨魂:中西对话的无痕之境

朱丽的艺术,是一次“以西媒传东魂”的静默实践。她使用油画颜料,却让水墨的精神在画布上复活。

技法上,她以油彩的厚涂与薄染,模拟水墨的“积墨”与“破墨”。《神店》中深色块的叠加,如同墨色在宣纸上层层渗化,凝重中透出光感;而波纹的流畅轨迹,则暗合书法“骨法用笔”的筋骨之力——每一笔都带着提按顿挫的节奏,仿佛是写出来的,而非画出来的。

形式上,她借鉴西方抽象表现主义的平面构成与色彩张力,却以东方的“气韵”为内在轴心。那些看似随意的线条,实则暗含“气”的运行路径——它们不是随机的涂抹,而是有呼吸、有脉搏的生命网络。画面中的“留白”,不是空缺,而是“气口”,是让精神得以流转的空间。

精神上,她超越了西方现代艺术对“自我”的极端强调,走向一种“物我相融”的东方境界。她的波纹既是内心情绪的外化,也是自然律动的呼应;既是个人记忆的投射,也是宇宙节律的共鸣。在这种“天人合一”的观照下,艺术不再是表达,而是通灵;创作不再是控制,而是顺应。

这便是她最深的智慧:让油彩流淌出水墨的灵魂,让西方媒介成为东方哲思的容器。

四、创作灵感的三重源流:从荷塘记忆到马远《水图》的相遇

若要真正理解朱丽艺术的深层动因,我们必须回溯她生命中的三重灵感源流——那是她精神版图的坐标原点。

第一重,是童年荷塘的记忆。

朱丽生于安徽,儿时家旁有一片静谧的荷塘。夏日清晨,露珠在叶面滚动,微风过处,水面泛起细密的涟漪,一圈圈扩散,又悄然融合。那是一种无声的秩序,一种温柔的律动。多年后,她才意识到,正是这最初的视觉经验,埋下了她对“水”的执念。她说:“我画的不是水,是我记忆里那个清晨的自己。” 那些波纹,是时间的年轮,也是心灵的指纹。

第二重,是海潮音的启示。

2008年,她暂别北京,在青岛海边建立工作室。每日面对大海,阴晴雨雪,潮起潮落。她开始记录海面的光影变化,倾听海潮的节奏——那是一种浑厚而恒常的低音,仿佛来自大地深处的呼吸。某夜暴雨,她站在窗前看海浪拍岸,突然顿悟:“水,是流动的山水;山水,是凝固的水。” 这一刻,她决定放弃纸本重彩,转向油画媒介,试图用更沉实的质地,去承载水的重量与时间的厚度。

第三重,是与马远《水图》的千年对话。

结语:涟漪之外,是新的山水宇宙

朱丽的《山水转境》系列,初看平淡,细读却令人心颤。那些蓝绿的波纹,像水面上轻轻漾开的涟漪,可当你凝神久视,便会发现——这涟漪之下,藏着一座沉静的山,一片幽深的林,一间遥远的屋。

她没有重建一座具体的山水,却重建了山水的精神坐标。她以极简的语言,承载最复杂的文化乡愁;以个体的笔触,回应千年的美学命题。她的艺术,是传统在当代语境中的一次“转生”——不是复制,不是怀旧,而是在断裂处重新接续,在遗忘中再次唤醒。

在全球化日益同质化的今天,这样的创作尤为珍贵。它提醒我们:真正的创新,从来不是抛弃过去,而是在传统的河床上,开出新的支流。朱丽所做的,正是让那条源自宋元山水的清流,在当代的土壤中继续流淌——哪怕它已化作一圈圈看似微小的涟漪。而正是这些涟漪,正在悄然改变我们观看山水的方式。

山东微视台融媒体中心

执行主编 李顺林

执行台长 朱宝华

主任编辑 郭岩

责编 张振兴

编辑 于婷 谢謦蔚

标题:涟漪中的山水 暨朱丽《山水转境》传统重构与中西对话

地址:http://www.xunleidownload.com/xhcjxw/49138.html

心灵鸡汤: